Aksara Bahasa

Rajapatni.com: SURABAYA – Majapahit sering menjadi object dalam sebuah penelitian dan kajian kajian. Secara umum, perhatian itu terfokus pada benda dan bangunan serta struktur bendawi (tangible).

Bagaimana dengan pola pikir dan pandangan hidup mereka? Aksara dan bahasa, yang digunakan pada masa itu, dapat menggambarkan dan mengungkap satu pola pikir dan pandangan. Maka adalah penting mengenal aksara, yang menjadi simbol bahasa yang digunakan oleh masyarakat Majapahit.

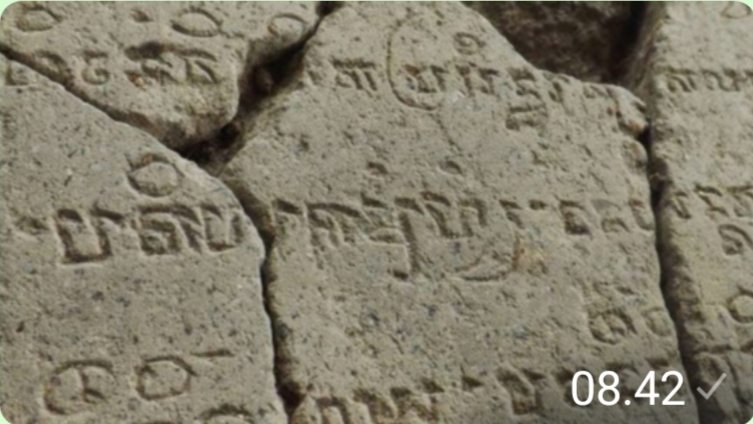

Aksara Kawi adalah aksara utama, yang digunakan dalam dokumen resmi, prasasti, dan naskah-naskah sastra pada zaman Majapahit.

Masyarakat menggunakan (menulis) aksara ini di berbagai media, termasuk batu (prasasti), lempengan tembaga, dan daun lontar.

Banyak kakawin terkenal, seperti Negarakertagama karya Mpu Prapanca dan Sutasoma karya Mpu Tantular, ditulis menggunakan aksara ini di daun lontar.

Aksara tradisional (Kawi) merekam pandangan hidup, sistem pemerintahan, hukum, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Majapahit dari sudut pandang mereka sendiri, bukan dari catatan pihak luar (seperti catatan kronik Tiongkok atau laporan penjelajah asing).

Dalam perkembangan zaman, Aksara Kawi atau Jawa Kuno, yang berevolusi dari aksara Pallawa India itu, pada akhirnya menurunkan Aksara Jawa Hanacaraka. Jadi, mengenal aksara Jawa kuno atau Kawi dan sekarang Jawa baru (Hanacaraka) sangat penting untuk mempelajari sejarah dan budaya khususnya Majapahit karena aksara itu menjadi sumber primer tertulis. Mayoritas sumber sejarah primer mengenai Kerajaan Majapahit, seperti prasasti, naskah daun lontar, dan kitab-kitab sastra (contohnya Negarakertagama dan Pararaton), ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, yang sering disebut juga Kawi dan dalam bahasa Jawa kuno atau Sansekerta. Tanpa kemampuan membaca aksara tersebut, peneliti tidak dapat mengakses informasi asli secara langsung.

Untungnya masih ada pihak pihak yang mau belajar aksara Jawa Kuno (Kawi) di tengah zaman yang sudah abai dengannya. Jangankan Jawa Kuno, terhadap Jawa Baru (Hanacaraka) saja juga sudah jauh.

Nah, ketika sekarang di zaman modern, banyak orang ingin menengok sejarah Kerajaan Majapahit, maka seharusnya tidak terhadap peninggalan bendawi (tangible) saja seperti candi candi, tetapi juga non bendawi (intangible) seperti aksara sebagai simbol bahasanya.

Untuk mengetahui bagaimana bahasanya orang orang Majapahit dimana sekarang sudah tidak ada penuturnya, maka mengenal aksaranya, kita bisa mengetahui bagaimana bunyi bahasanya.

Ini adalah mengenai kemampuan dalam merekonstruksi bunyi bahasa dari masyarakat Majapahit melalui aksaranya menjadi pendekatan yang tepat dalam linguistik historis, meskipun ada tantangan signifikan karena tidak adanya penutur asli yang hidup.

Sebagai keturunannya (Jawa Baru Hanacaraka), yang penggunanya tergolong tidak banyak, juga layak diselamatkan dan dilestarikan seiring dengan penyelamatan peninggalan peninggalan Majapahit.

Pengetahuan akan aksara dan bahasa memungkinkan interpretasi yang lebih akurat terhadap data sejarah. Sebagai contoh nyata adalah asal nama Surabaya, yang didapat dari prasasti Canggu (1358 M), tertulis “Syurabhaya” ꧋ꦯꦸꦫꦨꦪ꧉, yang artinya “orang yang berani menghadapi bahaya (tantangan)”. Tetapi jika ditulis “Surabaya” ꧋ꦱꦸꦫꦧꦪ꧉, sudah mengalami perubahan, yang artinya “Dewa buaya”.

Ada perbedaan penulisan dalam aksaranya ꧋ꦯꦸꦫꦨꦪ꧉ (Syurabhaya) dan ꧋ꦱꦸꦫꦧꦪ꧉ (Surabaya). Perbedaan ini menjadikan pemaknaan yang berbeda pula.

Pertanyaan sekarang apakah Surabaya yang kita kenal sebagai kota Pahlawan ini adalah para “Dewa Buaya” atau “Orang yang berani menghadapi bahaya”?

Pada masa Majapahit, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Kuno (termasuk bahasa Kawi sebagai bentuk kesusastraan) dan bahasa Sanskerta. Aksara Kawi, yang berkembang dari Aksara Pallawa, yang kemudian berlanjut menjadi Aksara Jawa, adalah aksara tradisional sebagai identitas bangsa. (PAR/nng).